Más claro no canta

El género femenino ha recibido erróneamente el atributo de frágil; Lina Leal, sin embargo, muestra contenidos implacables, destinados a penetrar profundamente la sensibilidad de sus observadores. Esa es apenas una de las características de una obra que puede abordarse desde múltiples ángulos, pues a cada producción la acompañan lúcidas reflexiones artísticas, antropológicas y tecnológicas.

Creada para el Museo Santa Clara (Bogotá, Colombia), Más claro no canta… se plantea desde el “ni me explico, ni me entiendes” con que Xavier Guix se refiere al aislamiento del individuo en la contemporaneidad. Guix denomina a este estado descomunicación, concepto que está a la base del razonamiento artístico de esta exposición. Para Lina ese es nuestro mundo: un planeta donde nadie escucha ni se interesa por nadie, y donde quien busca comunicarse, pasa inadvertido. Resistiendo a la descomunicación, Lina compone Más claro no canta… a partir de las voces de mujeres que, víctimas de diferentes tipos de violencia, narraron a la artista sus perturbadoras historias. También el canto de los pájaros sirvió de base a esta muestra, articulandose en ella como una metáfora: tanto el canto de los pájaros, como las voces que contaron sus historias, tienen sentidos precisos que pueden expresar alerta, peligro, reproche. Sin embargo, aunque tales mensajes sean apremiantes, el contenido de sus tonos no deja de ser volátil, de pasar inadvertido.

-

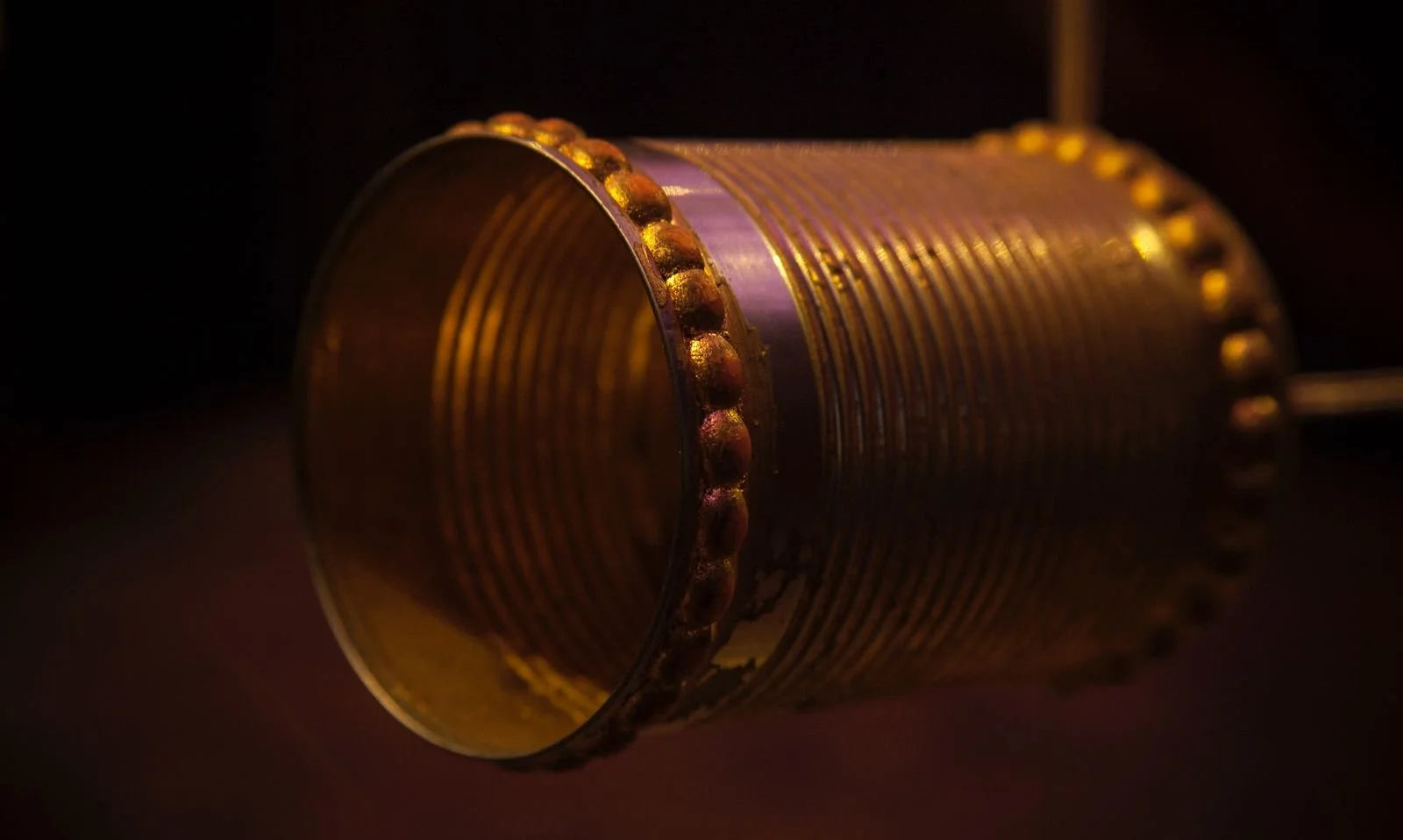

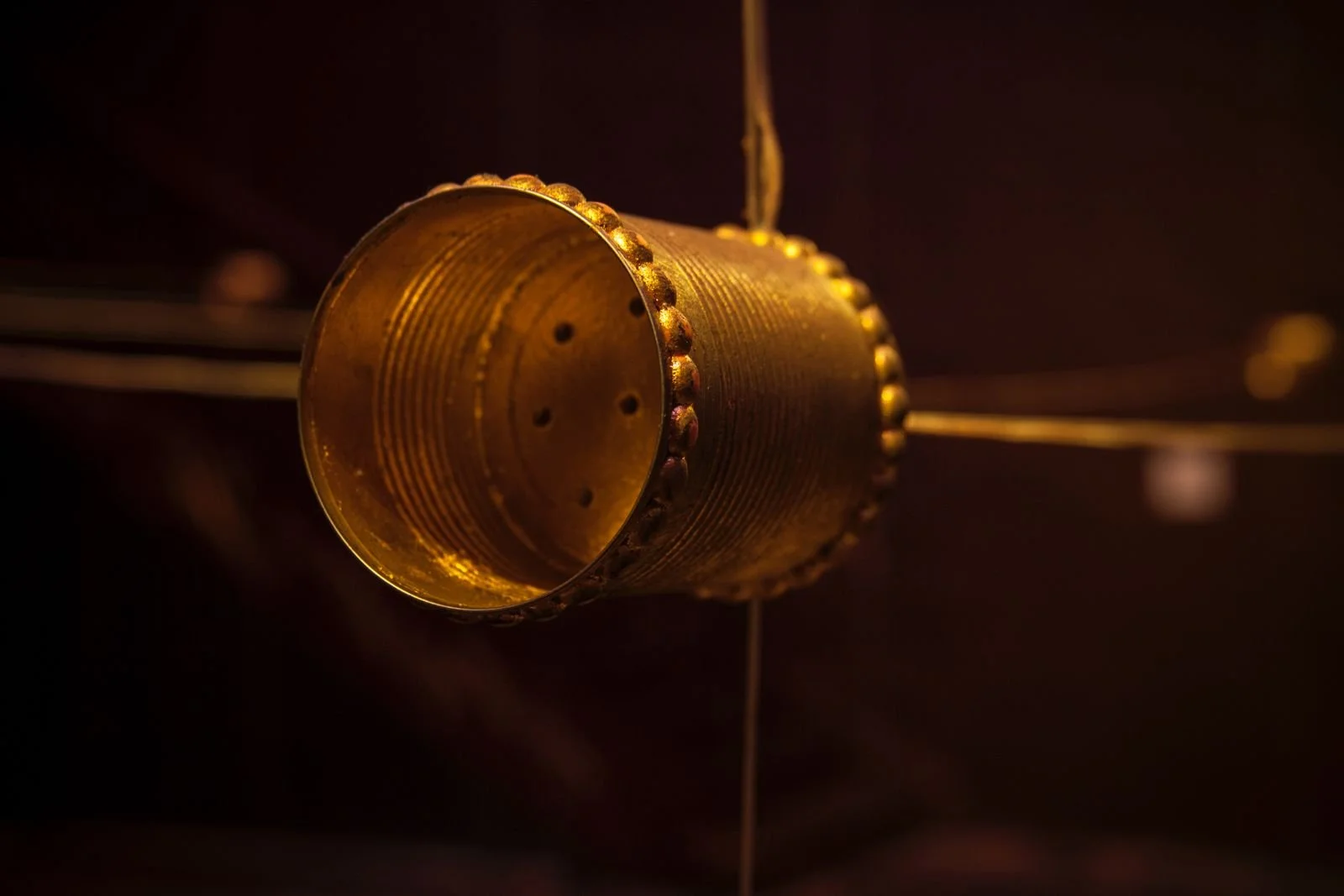

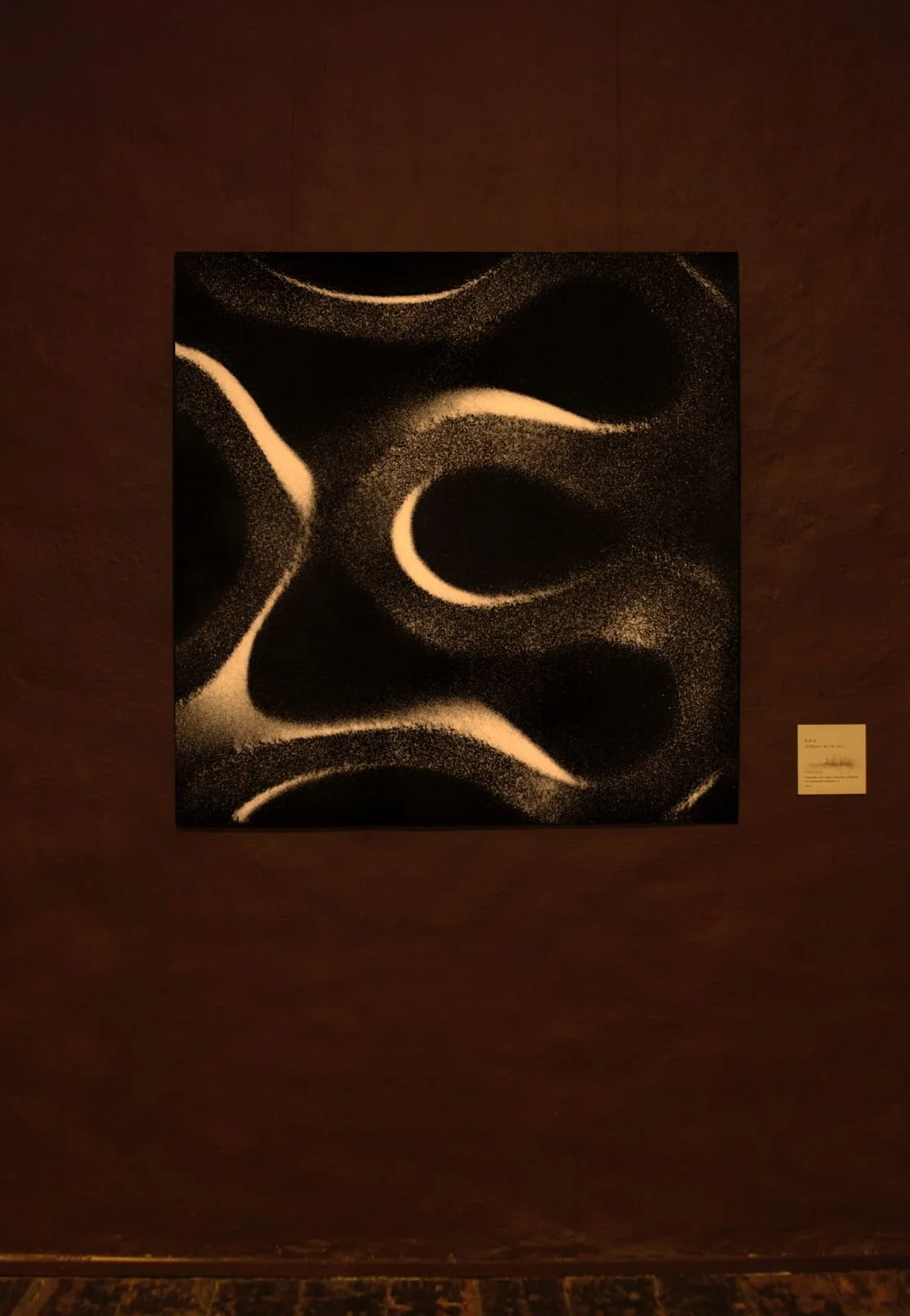

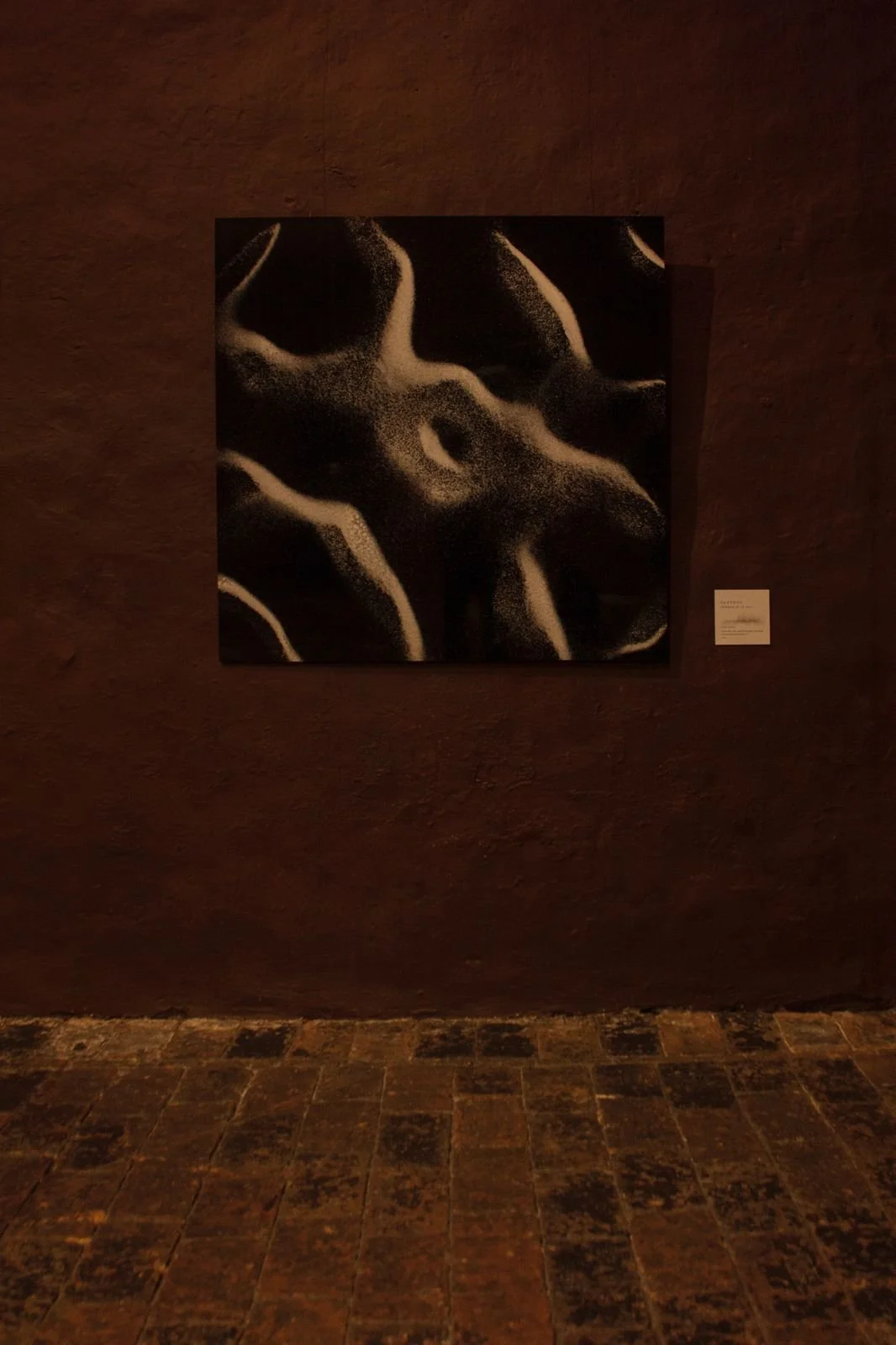

Más claro no canta… integra elementos con referentes tecnológicos, otros que invitan a acciones participativas e inclusive algunos que ejemplifican los procesos involucrados en la muestra y a los que sería injusto no reconocer su trasfondo estético. Llaman de inmediato la atención los telones colgados del techo sobre los que se proyectan dibujos de voces de mujeres, traducidas al canto de los pájaros. Tales dibujos se logran mediante la manipulación del sonido en una baja frecuencia. El contenido de estos elementos está dirigido a complementar la comunicación de esta particular percepción de la artista acerca del mundo y la sociedad y a disparar la imaginación hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hacia el futuro y hacia el pasado; hacia lo por venir, como un llamado de alerta acerca de la deshumanización del individuo, y hacia la historia, puesto que no solo las voces humanas y aviares sino inclusive, el Museo mismo –recinto que contiene la muestra– conduce a imaginar muchos casos de descomunicación, aparte de los de incomunicación que saltan a la vista en la arquitectura y las celosías del edificio.

Eduardo Serrano

El carácter metafórico de la exposición actuaría como un recurso para expresar, de manera novedosa, aspectos sensoriales y conceptuales mediante los que se hace manifiesto el propósito de concientizarnos sobre aspectos de la realidad que el egoísmo contemporáneo ha invisibilizado.